과거 2차례 금리역전…자본유출 없어 오히려 외국자본 몰리며 증시 상승곡선

한은 "대규모 자본유출은 당장의 금리수준보다는 대외환경·경제취약성이 좌우"

◆ 레이더뉴스 ◆

한국과 미국 간 기준금리 역전 현상과 관련해 가장 우려되는 시나리오는 700조원에 이르는 외국인 자금의 집단 이탈이다. 하지만 전문가들은 과거 사례를 들어 미국 기준금리가 한국보다 높아지더라도 대규모 이탈 현상이 당장은 나타나지 않을 것이라고 보고 있다.

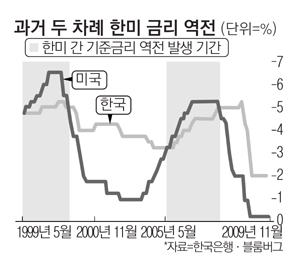

실제 한미 양국 간 기준금리 역전은 두 차례 전력(前歷)이 있다. 외환위기 직후인 1999년 6월~2001년 3월, 그리고 신용카드 사태 직후였던 2005년 8월~2007년 8월에는 미국 기준금리가 한국보다 높았다.

하지만 외국인 직접투자까지 포함한 전체 자본시장을 볼 때 외국인 자금 유출은 없었다.

금리 역전 후 2~8개월이 지나 한은이 미국을 따라 금리를 올렸고, 경제성장률이 높아 외국인들이 자금을 회수할 이유가 적었던 것으로 분석된다.

1999년에는 4.75%로 똑같던 두 나라 기준금리가 미국이 6월 20일 5%로 금리 인상을 단행하면서 최초로 한미 간 기준금리가 역전되는 일이 벌어졌다.

외국 기관투자가들이 한때 순매도로 포지션을 바꾸면서 코스피가 810에서 696까지 일시적으로 하락했지만 단지 그뿐이었다. 현대경제연구원 분석에 따르면 당시 한국의 평균 경제 성장률은 11%, 수출 증가율은 20%를 기록할 정도로 경제가 호조를 보였다.

2005년 금리 역전이 발생했을 때도 마찬가지다. 미국 기준금리가 한국을 앞지른 1년간 한국 경제는 5% 성장세와 10% 수출 증가율을 기록했다. 오히려 금리 역전 기간에 글로벌 신용등급평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 한국의 국가신용등급을 높이면서 외국인 자본 유입으로 코스피는 상승 곡선을 그리기까지 했다.

정민 현대경제연구원 연구위원은 "1999년 일시적인 자본 유출은 금리 역전보다는 당시 대우그룹 워크아웃을 비롯한 국내 금융시장의 불안정성에서 원인을 찾아야 한다"며 "2005년에는 미국 금리 인상이 이뤄지기 전부터 꾸준히 외국인 포트폴리오 조정이 이뤄진 결과 금리 역전에 따른 충격이 크지 않았다"고 설명했다.

거꾸로 과거 국내 자본 유출이 발생한 경우를 봤을 때도 한미 금리 역전이 방아쇠를 당긴 적은 없었다는 게 전문가들의 분석이다.

한국은행이 지난 4월 발표한 통화신용보고서에 따르면 한국은 1990년 이후 1997~1999년, 2008~2009년, 2015~2016년에 걸쳐 세 차례 대규모 자본 유출기를 경험했다. 하지만 한은은 "대규모 자본 유출에는 금리 차보다는 국제 금융시장 불안의 전이, 국내 경제의 취약 요인 등이 더 큰 영향을 미쳤다"고 분석했다.

1차 자본 유출은 아시아 외환위기, 2차는 글로벌 금융위기, 3차는 중국을 비롯한 주요 산유국의 경제 불안이 국제 금융시장의 리스크 민감도를 높였고, 그 결과 외국인 투자자들의 불안이 국내 시장에 전이되면서 투자 자금이 빠져나갔을 뿐 금리 역전이 직접 원인은 아니라는 설명이다.

더 나아가 한은은 "국내 경제의 대내외 취약성이 높은 경우에는 대규모 자본 유출이 실물경제의 심각한 위축으로 이어진 반면 그렇지 않은 경우에는 비교적 안정적인 성장세가 유지됐다"며 당장의 '금리'보다는 장기적인 '경제 건전성'이 자본 유출과 실물경제 충격을 좌우하는 주요 요인인 것으로 봤다.

이 같은 분석은 최근 경제 상황에도 그대로 적용된다. 지난해 12월 미국 금리 인상으로 양국 금리 차가 0.25%포인트까지 줄어든 상황에서도 외국인들은 오히려 상반기 중 한국으로 들여오는 자본을 늘렸다.

한국거래소에 따르면 상반기(1~6월)에 외국인이 유가증권시장과 코스닥시장에서 사들인 주식만 10조2970억원어치에 달해 2009년 상반기 11조1379억원 이후 최대 규모를 기록했다.

또한 블룸버그에 따르면 올해 들어 외국인이 사들인 한국 국채는 218억달러(약 25조원)로 블룸버그가 집계하는 아시아 8개국 중 가장 많다.

도리어 투자심리 악화에는 지난달 미국과 유럽이 긴축 통화정책을 예고한 가운데 북한의 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험 발사 소식이 더 큰 영향을 미쳤다. 국채선물을 순매도하고 국채현물 순매수 규모를 대폭 줄이면서 외국인의 원화표시 채권 보유 잔액이 100조원 밑으로 떨어질 가능성까지 제기되고 있다.

[전정홍 기자]

출처 : http://news.mk.co.kr/newsRead.php?year=2017&no=454801